Урок №7

Модели и моделирование. Классификации моделей.

Моделирование — процесс создания и использования моделей для решения научных и практических задач, исследования объектов, процессов и явлений.

Модель — это новый упрощённый объект, который отражает существенные особенности реального объекта, процесса или явления.

Примеры моделей встречаются повсюду. Например, скелет человека на уроках биологии, модель автобуса и так далее. Прототип или оригинал — это исходный объект. Модель не является точной копией объекта-оригинала: она отражает его существенные признаки с точки зрения цели моделирования.

К созданию моделей прибегают, если:

- исследуемый объект слишком велик (Солнечная система) или слишком мал (атом);

Рис. 1. Модель Солнечной системы

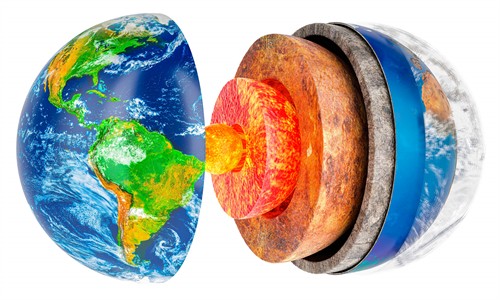

- процесс протекает очень быстро (переработка топлива в двигателе внутреннего сгорания) или очень медленно (геологические процессы);

Рис. 2. Геологическая модель планеты Земля

- исследование объекта может оказаться опасным для окружающих (атомный взрыв), привести к разрушению его самого (проверка сейсмических свойств высотного здания) или создание реального объекта очень дорого (новое архитектурное решение) и т. д.

Рис. 3. Модель двухэтажного дома

От цели моделирования зависят требования к модели: какие именно признаки объекта-оригинала она должна включать в себя. Например, модель машины. Если она создаётся для коллекции, то в ней будет отображаться только общий вид, а если же для того, чтобы на основе этой модели создать реальный объект, то в ней будет отображено большее количество признаков.

Существует два способа отражения в модели признаков оригинала.

1. Копирование и воспроизведение признаков объекта-оригинала.

Натурная (материальная) модель — это уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта моделирования (например, манекен), его структуру (например, модель молекулы воды) или поведение (например, радиоуправляемая модель вертолёта).

2. Описание признаков оригинала с помощью одного из языков кодирования информации, то есть можно дать словесное описание, привести формулу, схему или чертёж. Такую модель называют информационной.

Информационная модель — это описание объекта-оригинала на одном из языков представления (кодирования) информации.

Этапы построения информационной модели

1. Анализ условия задачи для определения объекта и цели моделирования. Выделение основных (существенных) данных: что дано, что требуется найти и какова связь между исходными данными и результатами.

2. Формализация — это замена реального объекта его формальным описанием, то есть его информационной моделью. На данном этапе необходимо выразить связи и существенные признаки объекта в какой-либо форме. Например, словесное описание, таблица, формула и так далее.

Рис. 4. Этапы построения информационной модели

Признаки классификаций информационных моделей

1. По области использования: учебные модели (используются при обучении), игровые (репетиция поведения объекта в различных условиях), имитационные (отражение реальности в той или иной степени).

2. По фактору времени: по данному признаку выделяют статические и динамические модели.

Статические модели — это модели, которые описывают состояние системы в определённый момент времени.

Динамические модели — это модели, которые описывают процесс изменения и развития системы.

3. По отрасли знаний: классификация по отрасли деятельности человека: математические, биологические, химические и прочие.

4. По форме представлений.

Образные модели — это зрительные образы объектов, которые зафиксированы на каком-либо носителе.

Примерами образных моделей являются рисунки в учебниках, фотографии, чертежи и так далее.

Знаковые модели — это модели, которые представлены в виде текста, формул или программ на специальном языке программирования.

К знаковым моделям относятся словесные описания, формулы в учебниках математики, физики и прочие.

Смешанные модели — это модели, в которых одновременно используются образные и знаковые модели.

Смешанные модели включают в себя таблицы, графики, диаграммы и так далее.

Что можно моделировать? (Пусть учащиеся попробуют сами ответить на данный вопрос)

Моделировать можно:

1. Объекты.

Назовем примеры моделей объектов:

копии архитектурных сооружений;

копии художественные произведения;

наглядные пособия;

модель атома водорода или солнечной системы;

глобус;

модель, демонстрирующая одежду;

детские игрушки;

и т.д.

2. Явления

Примеры моделей явлений:

модели физических явлений: грозового разряда, магнитных и электрических сил…;

геофизические модели: модель селевого потока, модель землетрясения, модель оползней…

3. Процессы

Примеры моделей процессов:

модель развития вселенной;

модели экономических процессов;

модели экологических процессов…

4. Поведение

При выполнении человеком какого-либо действия ему обычно предшествует возникновение в его сознании модели будущего поведения. Собирается ли он строить дом или решать задачу, переходит улицу или отправлять поход — он непременно сначала представляет себе все это в уме. Это главное отличие человека мыслящего от всех других живых существ на земле.

Один и тот же объект в разных ситуациях, в разных науках может описываться различными моделями. Например, рассмотрим объект «человек» с точки зрения различных наук:

в механике человек – это материальная точка;

в химии – это объект, состоящий из различных химических веществ;

в биологии – это система, стремящаяся к самосохранению;

и т.д.

С другой стороны, разные объекты могут описываться одной моделью. Например, в механике различные материальные объекты от песчинки до планеты рассматриваются как материальные точки.

Таким образом, совершенно неважно, какие объекты выбираются в качестве моделирующих. Важно лишь то, что с их помощью удается отразить наиболее существенные признаки изучаемого объекта, явления или процесса. Моделирование – это метод научного познания объективною мира с помощью моделей.

Одним из методов познания объектов окружающего мира является моделирование, состоящее в создании и исследовании упрощённых заменителей реальных объектов. Объект-заменитель принято называть моделью, а исходный объект — прототипом или оригиналом.

К созданию моделей прибегают, когда объект слишком велик или слишком мал, когда процесс протекает слишком быстро или слишком медленно, когда испытания реального объекта слишком дорого или опасно для исследователя.

Что можно моделировать? (Пусть учащиеся попробуют сами ответить на данный вопрос)

Моделировать можно:

1. Объекты.

Назовем примеры моделей объектов:

- копии архитектурных сооружений;

- копии художественные произведения;

- наглядные пособия;

- модель атома водорода или солнечной системы;

- глобус;

- модель, демонстрирующая одежду;

- детские игрушки;

- и т.д.

2. Явления

Примеры моделей явлений:

- модели физических явлений: грозового разряда, магнитных и электрических сил…;

- геофизические модели: модель селевого потока, модель землетрясения, модель оползней…

3. Процессы

Примеры моделей процессов:

- модель развития вселенной;

- модели экономических процессов;

- модели экологических процессов…

4. Поведение

При выполнении человеком какого-либо действия ему обычно предшествует возникновение в его сознании модели будущего поведения. Собирается ли он строить дом или решать задачу, переходит улицу или отправлять поход — он непременно сначала представляет себе все это в уме. Это главное отличие человека мыслящего от всех других живых существ на земле.

Один и тот же объект в разных ситуациях, в разных науках может описываться различными моделями. Например, рассмотрим объект «человек» с точки зрения различных наук:

- в механике человек – это материальная точка;

- в химии – это объект, состоящий из различных химических веществ;

- в биологии – это система, стремящаяся к самосохранению;

- и т.д.

С другой стороны, разные объекты могут описываться одной моделью. Например, в механике различные материальные объекты от песчинки до планеты рассматриваются как материальные точки.

Таким образом, совершенно неважно, какие объекты выбираются в качестве моделирующих. Важно лишь то, что с их помощью удается отразить наиболее существенные признаки изучаемого объекта, явления или процесса. Моделирование – это метод научного познания объективною мира с помощью моделей.

2. Классификация моделей

Итак, объектов моделирования, как мы только что убедились, огромное количество. И для того, чтобы ориентироваться в их многообразии необходимо все это классифицировать, то есть каким-либо образом упорядочить, систематизировать.

При классификации объектов по «родственным» группам необходимо правильно выделить некий единый признак (параметр, а затем объединить те объекты, у которых он совпадает). Рассмотрим наиболее распространенные признаки, по которым можно классифицировать модели. (Сопровождается показом презентации, с подробным анализом приведенных в ней примеров).

I. С учетом фактора времени:

- динамические;

- статические.

II. По области использования:

- учебные;

- опытные;

- игровые;

- научно-технические;

- имитационные.

III. По области знаний:

- математические;

- химические;

- физические;

- географические;

- ит.д.

IV. По способу реализации:

- компьютерные;

- некомпьютерные.

V. По способу представления:

- материальные;

- информационные

- вербальные;

- графические;

- математические;

- табличные;

- специальные.

Процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков (математических, логических и т.д.) называется ФОРМАЛИЗАЦИЕЙ

Более полное определение формализации – это приведение (сведение) существенных свойств и признаков объекта моделирования к выбранной форме.

Формами представления информационной модели могут быть: словесное описание, таблица, схема, чертеж, формула, алгоритм, компьютерная программа и т.д.